Quand le militantisme remplace l’apprentissage dans les CÉGEPs de Montréal – David Bensoussan et Marlene Grossman

Quand le militantisme remplace l’apprentissage dans les CÉGEPs de Montréal

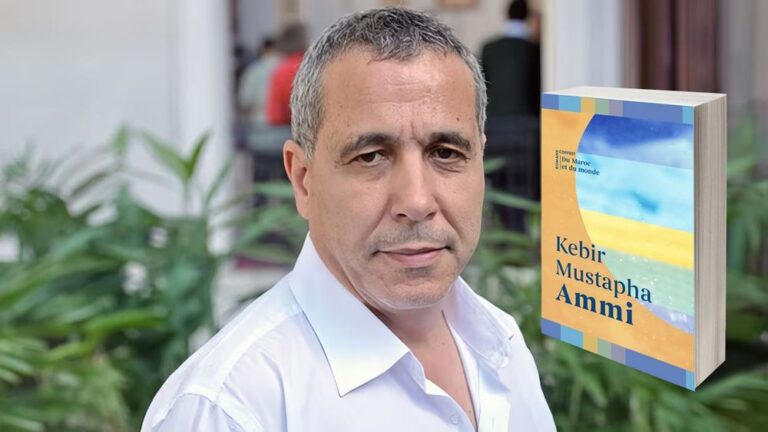

David Bensoussan et Marlene Grossman

Membres du Réseau académique montréalais contre l’antisémitisme (RAMCA)

Un rapport administratif récemment publié par le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec révèle une dérive préoccupante dans plusieurs CÉGEPs (Collèges d'enseignement général et professionnel) montréalais, notamment Dawson et Vanier : l’instrumentalisation systématique des plateformes éducatives à des fins militantes, en particulier autour du conflit israélo-palestinien. Derrière le discours de justice sociale et de lutte contre l’oppression, le rapport met en lumière des biais idéologiques, une censure des voix dissidentes et un éloignement inquiétant de la mission première de l’enseignement postsecondaire.

Tempête avant la tempête

Avant même la publication officielle du rapport, la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry a été la cible d’attaques de la part de syndicats et de militants l’accusant de museler la solidarité palestinienne. En réaction, quarante universitaires juifs ont publié une déclaration se dissociant de son initiative. Parallèlement, le RAMCA qui regroupe des professeurs et des administrateurs d’institutions postsecondaires, a peiné à faire entendre ses inquiétudes dans les médias, compte non tenu des centaines de plaintes déposées par des étudiants, des parents, des enseignants, des gestionnaires et du personnel administratif.

Constats accablants : une politisation généralisée

Le rapport révèle que le contenu pédagogique, les associations étudiantes et même les espaces communs ont été détournés à des fins militantes, souvent sous couvert de justice sociale. Des cours de français et de littérature ont été orientés vers des enjeux politiques. Des clubs étudiants, censés favoriser l’inclusion, sont devenus des foyers de polarisation. Certains lieux de prière ont même servi de tribunes à des messages politiques. Le tout s’est déroulé dans une indifférence, voire une absence quasi totale de surveillance administrative.

La liberté académique instrumentalisée

L’un des constats les plus troublants concerne l’usage détourné de la liberté académique. Conçue à l’origine pour protéger la liberté d’enseignement, de recherche et d’expression des idées, elle est aujourd’hui invoquée pour justifier des dérives idéologiques. Dans certaines classes, les étudiants ne sont plus invités à réfléchir, mais à adopter un discours imposé. Cette dérive nuit à la rigueur intellectuelle et transforme les institutions en chambres d’écho.

Principales recommandations du rapport

Le rapport recommande d’abord de redéfinir la notion de liberté académique. Des garde-fous doivent être établis pour empêcher qu’elle ne soit exploitée par des groupes partisans. L’éducation doit reposer sur la quête du savoir et l’honnêteté intellectuelle, et non être mise au service d’une vision idéologique prédéterminée.

Il est également impératif de clarifier le rôle et les responsabilités des associations étudiantes. Trop souvent, celles-ci se transforment en instruments d’exclusion ou de radicalisation. L’usage des logos institutionnels à des fins politiques est rarement encadré, et les mandats des clubs sont fréquemment ignorés, contribuant à une perte de repères au sein de la vie étudiante.

Le rapport souligne aussi la nécessité de garantir l’impartialité du journalisme étudiant. Ainsi, The Plant, le journal du CÉGEP Dawson, a publié des contenus fortement orientés, sans contrepoids. Il est recommandé que les médias étudiants soient placés sous une supervision professorale, mais celle-ci doit être non partisane et ancrée dans une véritable éthique journalistique.

Par ailleurs, la neutralité des espaces religieux doit être protégée. Leur transformation en plateformes de revendications politiques va à l’encontre de leur vocation première et compromet la coexistence respectueuse des divers courants présents dans les établissements.

Le rapport insiste également sur la restauration des standards académiques. Les cours doivent s’en tenir à leurs objectifs pédagogiques, et non servir de prétexte à la diffusion d’idéologies, surtout en l’absence de débat critique. Cette dérive compromet la qualité de la formation et la mission éducative des CÉGEPs.

Enfin, les règlements doivent être appliqués de manière uniforme et rigoureuse. Les procédures encadrant la tenue de conférences ou la venue d’intervenants extérieurs doivent être clairement définies et surveillées, afin d’éviter tout débordement ou instrumentalisation.

Un enjeu qui dépasse les communautés

Cette crise touche l’ensemble du milieu éducatif. Lorsque les établissements d’enseignement deviennent des relais de militantisme plutôt que des lieux d’apprentissage, ce sont tous les étudiants qui en souffrent. Les principes de pensée critique, de pluralisme et d’intégrité académique sont en péril. L’engagement de la ministre de l’Enseignement supérieur à corriger cette dérive est à la fois urgent et bienvenu.

Nous avons appelé la communauté montréalaise dans son ensemble à refuser la manipulation idéologique de nos institutions éducatives. La salle de classe doit redevenir un espace de dialogue équilibré, de réflexion rigoureuse et de débat respectueux. Ce n’est qu’à ce prix que nous préparerons les étudiants non seulement à agir, mais à penser.