Historique du conflit Israelo-Arabe

Historique du conflit Israelo-Arabe

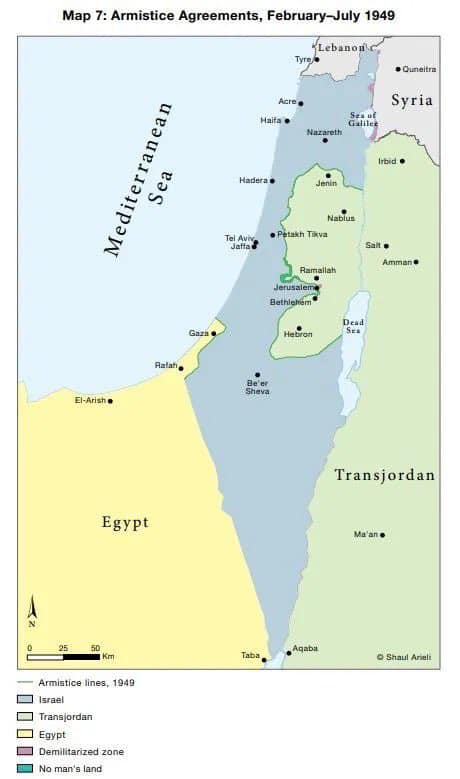

1949, après la guerre d’indépendance d’Israël : l’Égypte annexe Gaza, la Jordanie occupe la Judée-Samarie. Aucun État palestinien n’est créé. Quand Israël reprend ces territoires en 1967, ce n’est pas à un “État palestinien”, mais à des puissances arabes.

En 1949, l’Égypte contrôle la bande de Gaza et la Jordanie annexe la Judée-Samarie. Aucun État palestinien n’est proclamé. La “cause palestinienne” n’existe pas encore, dans les journaux de l’époque on parle de conflit israélo-arabe.

En 1967, Israël reprend ces territoires après avoir été attaqué lors de la guerre des Six Jours. Ces zones ne sont reprises ni à un État palestinien, ni à une souveraineté légitime, mais à une occupation illégale au regard du droit international. Toujours pas de cause palestinienne.

1973 — Guerre du Kippour : Dernier grand affrontement militaire entre États arabes (Égypte, Syrie) et Israël. Après cette guerre, le monde arabe entame un tournant vers la diplomatie plutôt que l’affrontement militaire direct. Toujours pas de cause palestinienne. Ca n’existe pas.

1974 — Reconnaissance de l’OLP : L’ONU reconnaît l’Organisation de Libération de la Palestine comme représentante d’une entité Palestinienne, marquant une première internationalisation du narratif palestinien. Mais, cela reste tres marginal. Le drapeau palestinien sera seulement créé en 1984.

1987 — Première Intifada Soulèvement populaire palestinien dans les territoires de Gaza et de Judée-Samarie. C’est à partir de ce moment que le conflit est largement médiatisé comme « israélo-palestinien », plutôt qu’« israélo-arabe ». Mais toujours pas de cause palestinienne.

1993 — Accords d’Oslo :

Signature entre Israël et l’OLP à Washington. Israël reconnaît l’OLP (attention : pas un État palestinien), et l’OLP reconnaît le droit d’Israël à exister. Cela conduit à la création de l’Autorité Palestinienne, chargée d’une autonomie administrative partielle sur certains territoires.

A partir de 1993, le conflit prend officiellement une dimension bilatérale israélo-palestinienne, désormais ancrée dans les discours médiatiques, politiques et juridiques internationaux. L’objectif était de tester la viabilité d’une autonomie palestinienne en vue d’un règlement négocié.

L’OLP poursuit ses campagnes de délégitimation d’Israël auprès des instances internationales, tandis que les attaques terroristes reprennent dès le milieu des années 1990. Les accords d’Oslo sont un échec. Les arabes refusent coup sur coup tous les tentatives d’un accord.

En 2005, Israël se désengage unilatéralement de Gaza : retrait de l’armée, évacuation des habitants juifs, démantèlement complet des infrastructures civiles israéliennes. L’objectif : tester la encore la viabilité d’une autonomie palestinienne.

Résultat : prise de pouvoir sanglante du Hamas en 2007, exécutions du Fatah, transformation de Gaza en base terroriste, tirs de roquettes constants, exploitation humanitaire et usage cynique des civils comme boucliers. Le Hamas se fortifie et lance ses attaques contre israel en 2008, 2012 et 2014, puis 2023.

Le 7 octobre 2023, le Hamas orchestre un massacre d’ampleur inédite contre des civils israéliens, provoquant une guerre ouverte. Le désengagement de 2005 a échoué. Ce n’est plus une crise sécuritaire : c’est une guerre existentielle, légitimé par le droit international.

Dans ce contexte, le reengagement de Tsahal a Gaza n’est pas une violation du droit international.

Simon Weinberg