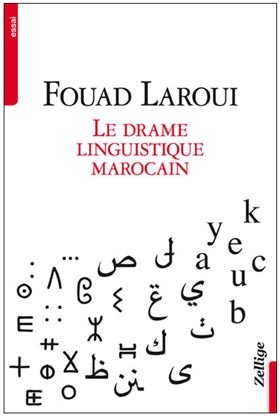

Le drame linguistique marocain de Fouad Laroui

| Le drame linguistique marocain de Fouad Laroui |

|

|

|

Les maux du plurilinguisme Avant lui, l'ancien vice-ministre égyptien de la culture Chérif Choubachy avait jeté un pavé dans la marre en se demandant si la langue du Coran était à l'origine du déclin du monde arabe. Son ouvrage «Le sabre et la virgule»(1), publié en 2004, avait alors déclenché les foudres des milieux conservateurs, cela lui coûta au passage son poste au gouvernement et des accusations d'attaque contre l'islam. L’ouvrage de Fouad Laroui, écrivain et professeur à l’Université d’Amsterdam, établit un diagnostic sans complaisance mais se veut force de proposition pour remédier à cette situation problématique. Pour l'auteur il y a urgence, car le problème numéro un des Marocains est le plurilinguisme qui entraîne une impasse culturelle et un manque de cohésion nationale. Fruit de trois années de recherches Le drame linguistique marocain souhaite ouvrir un débat de fond sur l'absence d'une langue fédératrice de l'identité marocaine. Un paysage linguistique complexe En effet, dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie les Marocains sont confrontés à plusieurs langues: L'arabe classique, une langue de caste Malgré un apprentissage long et douloureux, très peu de Marocains se sentent à l'aise à la lecture d'ouvrages en arabe classique et ils le maîtrisent mal à l'oral (les discours d'hommes politiques à télévision sont souvent truffés d'erreurs). En cause l'absence de vocalisation(4), une surabondance lexicale, des règles grammaticales difficiles(5) (déclinaisons, diversité des pluriels, duel, accord sujet/verbe etc…). Plutôt que de lecture il s'agit avant tout de déchiffrage. L'attention que requiert la lecture et l'analyse qui en découle monopolise l'esprit du lecteur et «empêche le libre flux des idées, des associations, de la pensée en somme». Par ailleurs, Laroui insiste sur l'absence de nomenclatures(6) scientifiques ce qui a de graves conséquences pour la recherche et le développement, et explique la persistance du français dans l'enseignement des matières scientifiques. Le résultat est cinglant: la moitié des bacheliers en sciences expérimentales poursuivent leurs études dans des filières où l'enseignement est dispensé en arabe faute d'avoir un niveau suffisant en français pour suivre les cours de sciences à l'université. Le fussha est donc l'apanage d'une poignée d'érudits. Et ces derniers s'opposeront toujours à la moindre réforme car «leur investissement personnel dans l'apprentissage de l'arabe classique a été trop important, voire énorme, pour qu'ils acceptent de gaieté de cœur une simplification drastique de la langue ou le passage officiel au dialectes» souligne l'auteur. La diglossie, «une spécialité arabe» Au Maroc, à l'instar de tous les pays arabes, on assiste au phénomène de diglossie qui est «une situation dans laquelle deux langues, ou variantes d’une même langue, sont présentes simultanément dans une région mais occupent des statuts sociaux différents». Nous avons donc une langue officielle et valorisée, l'arabe classique, et une langue privée souvent méprisée, la darija. Analyser le problème linguistique au Maroc sans passer par le prisme de la diglossie relève de la cécité nous explique le professeur de littérature dans son second chapitre, qu'il consacre entièrement à ce sujet. Sans nul doute la diglossie, et son déni, sont un problème structurant de la société marocaine. Et tant que l'on ne se pose pas les vraies questions, on ne peut pas y apporter les bonnes réponses. À juste titre l'auteur s'interroge: «le mot "arabisation" utilisé sans plus de précision ne signifie rien. On arabise dans quelle langue? Le classique? La darijia ? (…) Pour se poser cette question, encore faut-il "voir" le problème de diglossie, et en saisir les conséquences». Et les conséquences de cette schizophrénie nationale se font sentir à l'école (où 40% des élèves ne se sentent pas capables de lire correctement), sur la psychologie collective (le dénigrement de la langue maternelle entraîne un dénigrement de soi-même) et dans le domaine culturel (la création littéraire en arabe est moindre et très peu lue). Sur ce dernier point il est évident que la difficulté des écrivains vient du fait que l'arabe classique reste une langue artificielle, ce n'est pas une langue de vie dans laquelle on exprime ses sentiments. L'auteur aborde en détail ce sujet dans son appendice intitulé « La malédiction de l'écrivain marocain ». Quelles solutions? Ces dernières propositions sont audacieuses et susciteront indubitablement la polémique chez les détracteurs de Laroui. Mais il faut lui reconnaître le mérite de s'être emparé d'un fait de société crucial, de manière rationnelle, malgré les réactions passionnelles qu'il engendre. Son essai est un plaidoyer pour une réhabilitation de la darija et il est d'ailleurs intéressant de voir que c'est l'une des propositions portée au sein du mouvement des jeunes du 20 février. Ce livre ne fera pas l'unanimité, comme ceux qui auparavant ont traité du même thème, car il est parfois ardu de s'interroger sur ce qui fonde notre identité. La question linguistique au Maroc pose les enjeux de l'identité marocaine. Mais parfois la réalité s'impose sans qu'on la veuille la voir : la darija, mélange d'arabe, de berbère, de français et d'espagnol ne représente-elle pas mieux qu'aucune autre langue la pluralité des Marocains? Le drame linguistique marocain de Fouad Laroui, éditions Le Fennec, Casablanca — 1) – Choubachy Chérif, Le sabre et la virgule , Paris, Éditions l'Archipel, 2007.

Marianne Roux-Bouzidi

|